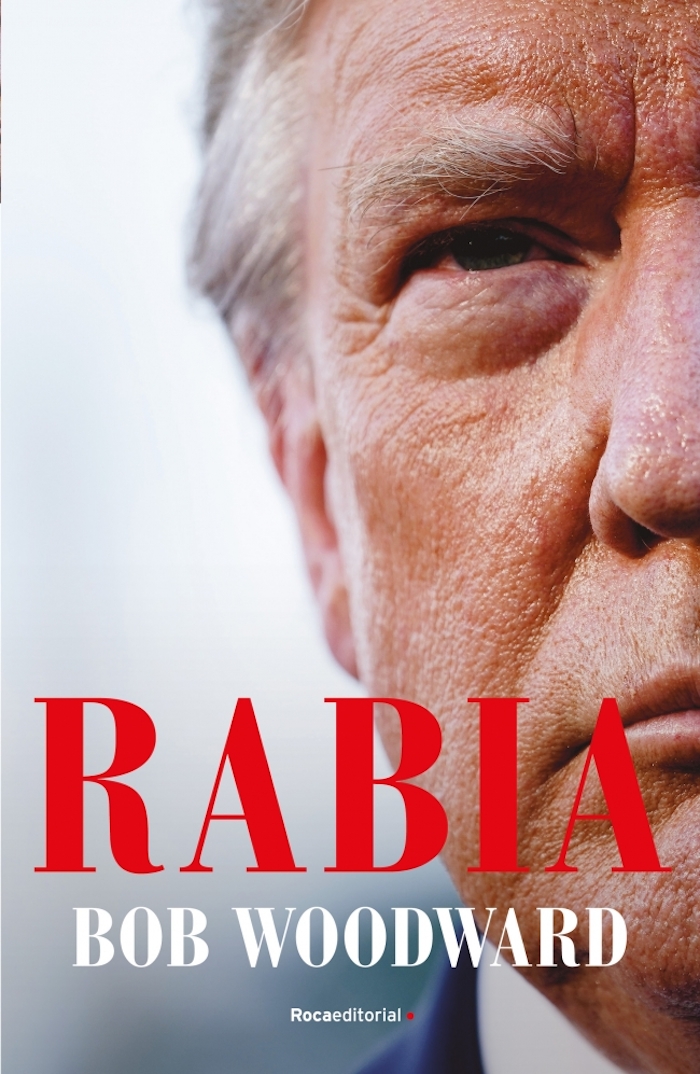

Bob Woodward, periodista y ganador de dos Premios Pulitzer, presenta Rabia, un profundo trabajo periodístico sobre la presidencia de Donald Trump ante la amenaza de una pandemia global, el desastre económico y las protestas raciales. En 17 entrevistas, realizadas a lo largo de siete meses de inestabilidad, el libro muestra los momentos claves de la crisis de 2020 y las respuestas de Trump, basadas en el instinto.

Woodward tuvo acceso a 25 cartas personales inéditas intercambiadas entre Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un, quien describe el vínculo entre los dos líderes como de "película de fantasí".

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- Bob Woodward, el autor bestseller Miedo. Trump en la Casa Blanca, destapa en su nuevo libro el momento exacto en que el Presidente fue advertido de que la epidemia del COVID-19 iba a ser la mayor amenaza a la seguridad nacional de su presidencia.

El autor traslada a los lectores al Despacho Oval justo cuando el Presidente, en enero de 2020, levanta la cabeza y oye que la pandemia podría alcanzar la dimensión de la gripe española de 1918, que mató a 675 mil estadounidenses.

En sus 17 entrevistas con Woodward a lo largo de siete meses de inestabilidad –con las que nos adentramos en la mente de Trump–, el entonces Presidente de Estados Unidos ofrece al lector un fiel autorretrato que es en parte negación y en parte un belicoso intercambio, combinado con sorprendentes situaciones de duda cuando ve que peligra su propio cargo, con lo que él denomina la "dinamita detrás de cada puerta".

Rabia muestra los momentos clave de la crisis de 2020 y las respuestas de Trump, basadas en el instinto, las costumbres y el personal estilo mostrado durante sus primeros tres años de Presidencia. Woodward tuvo acceso a 25 cartas personales inéditas intercambiadas entre Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un, quien describe el vínculo entre los dos líderes como de "película de fantasía".

A continuación, SinEmbargo comparte, en exclusiva para sus lectores, un fragmento de Rabia (Roca Trade), del periodista, director asociado de The Washington Post y ganador de dos Premios Pulitzer compartidos, Bob Woodward. Un profundo trabajo periodístico sobre la Presidencia de Trump ante la amenaza de una pandemia global, el desastre económico y las protestas raciales. La cortesía es otorgada bajo el permiso de Penguin Random House.

***

Prólogo

Durante la Sesión Informativa Diaria (PDB por sus siglas en inglés) de Alto Secreto del presidente, la tarde del martes 28 de enero de 2020, en el Despacho Oval, la conversación giraba en torno al brote de un misterioso virus similar a la neumonía en China. Los funcionarios de sanidad pública y el presidente Trump les decían a los ciudadanos que el virus era de bajo riesgo para Estados Unidos.

—Esta será la mayor amenaza a la seguridad nacional a la que se enfrente en su presidencia —le dijo a Trump Robert O’Brien, el consejero de seguridad nacional, expresando un punto de vista discordante y contrario, con toda intención y con la mayor fuerza que pudo.

A Trump los ojos se le salían de las órbitas. Hizo unas cuantas preguntas a la asesora de inteligencia de la sesión informativa diaria, Beth Sanner. Ella le contestó que China estaba preocupada, y que la comunidad de la inteligencia lo estaba observando, pero que parecía que no era ni mucho menos tan grave como el agudo brote de síndrome respiratorio severo (SARS por sus siglas en inglés).

—Va a ser lo más duro a lo que se enfrente en su vida —insistía O’Brien desde su asiento junto al escritorio Resolute, muy consciente de que Trump estaba solo a mitad de camino de su juicio por impeachment (proceso de destitución presidencial por delitos cometidos en el desempeño de sus funciones) en el Senado, que había empezado doce días antes y estaba ocupando toda su atención. O’Brien creía que el consejero de seguridad nacional debía intentar mirar hasta debajo de las piedras, y tenía la obligación de avisar de cualquier desastre que se avecinara. Y ese problema era urgente, no un tema de geopolítica que pudiera ocurrir al cabo de tres años. El virus podía desarrollarse muy rápido en Estados Unidos.

O’Brien, de 53 años, abogado, escritor y antiguo negociador de rehenes internacional, era el cuarto consejero de seguridad nacional de Trump. Llevaba en ese puesto clave solamente cuatro meses, y no se consideraba de esas personas que golpean la mesa con el puño, pero sí creía apasionadamente que el brote era una amenaza real.

—Estoy de acuerdo con esa conclusión —añadió Matt Pottinger, viceconsejero de seguridad nacional, desde un sofá más alejado, en el Despacho Oval. Trump sabía que Pottinger, de 46 años, que había formado parte del Consejo de Seguridad Nacional durante tres años, antes de que empezase su presidencia, estaba cualificado de forma única y casi perfecta para emitir un juicio semejante.

Su advertencia era autorizada y pesaba mucho. Pottinger había vivido en China siete años, y había sido reportero del Wall Street Journal allí durante el brote de SARS. Conocía bien China y hablaba mandarín con fluidez.

Afable, irreverente y auténtico obseso del trabajo, Pottinger también había sido oficial condecorado de inteligencia en los marines, un trabajo que culminó redactando en colaboración un informe muy influyente sobre la inadecuación de las agencias de inteligencia en Estados Unidos.

Pottinger sabía de primera mano que los chinos eran maestros en el arte de ocultar los problemas y cubrirse las espaldas. Había escrito más de treinta artículos sobre el SARS y cómo los chinos habían retenido información intencionadamente durante meses sobre su gravedad y habían subestimado enormemente su extensión, manejando tan mal el asunto que el virus pudo propagarse por el mundo. El Journal había propuesto su trabajo para el Premio Pulitzer.

—¿Qué sabe? —le preguntó Trump a Pottinger. Durante los últimos cuatro días, Pottinger decía que había estado utilizando muchísimo el teléfono, llamando a médicos en China y Hong Kong con los que mantenía contacto y que comprendían el aspecto científico. También había leído los medios de comunicación chinos.

—¿Va a ser tan malo esto como en el 2003? —le preguntó a uno de sus contactos en China.

—No piense en el SARS 2003 —le contestó el experto—.

Piense más bien en la epidemia de gripe de 1918.

Pottinger dijo que se había quedado de una pieza. La llamada «gripe española», una pandemia que ocurrió en 1918, se calcula que mató a 50 millones de personas en todo el mundo, con unas 675000 muertes en Estados Unidos.

—¿Por qué cree que va a ser peor que en 2003? —preguntó el presidente.

Los contactos de Pottinger le dijeron que había tres factores que aceleraban enormemente la transmisión de la nueva enfermedad. Contrariamente a lo que indicaban los vagos informes oficiales del gobierno chino, la gente cogía la enfermedad muy fácilmente de otras personas, no solo de los animales; esto se llama propagación de humano a humano. Acababa de enterarse aquella misma mañana de que la había extendido gente que no mostraba síntoma alguno, y eso se llama propagación asintomática. Su fuente mejor y más autorizada decía que un 50 por ciento de las personas que estaban infectadas no mostraban síntomas. Eso significaba una emergencia sanitaria de las que pasan solo una vez en la vida, un virus fuera de control con una enorme capacidad de propagación no detectable inmediatamente. Y, al parecer, ya había viajado muy lejos desde Wuhan, China, donde empezó el brote. Para Pottinger, esos eran los tres factores que hacían saltar todas las alarmas.

Y lo más preocupante, decía Pottinger, era que los chinos habían puesto en cuarentena Wuhan, una ciudad de 11 millones de habitantes, mayor que cualquier ciudad americana. La gente no podía viajar por el interior de China, por ejemplo desde Wuhan a Pekín. Pero no habían impedido los viajes desde China al resto del mundo, incluyendo Estados Unidos. Eso significaba que un virus altamente infeccioso y devastador era muy probable que ya estuviera entrando silenciosamente en el país.

—¿Y qué hacemos ahora? —preguntó el presidente.Pues prohibir los viajes de China a Estados Unidos, dijo Pottinger.

Pottinger confiaba en que la información de sus fuentes era sólida y se basaba en datos ciertos, no en especulaciones. Había realizado un estudio en profundidad del nuevo virus. Se había informado del primer caso fuera de China el 13 de enero, en Tailandia. Estaba claro que el virus se estaba propagando de humano a humano.

Los funcionarios de mayor rango del Centro de Control de Enfermedades (CCE), la principal agencia pública de salud de Estados Unidos, también informaban con alarma creciente a Pottinger de que llevaban semanas intentando enviar los mejores detectives del Servicio de Inteligencia de Epidemias de Estados Unidos a China para ver qué estaba pasando allí. Los chinos contestaban con evasivas, negándose a cooperar y a compartir muestras del virus, como requerían los acuerdos internacionales.

El jefe del CCE chino parecía un rehén, en una llamada telefónica, y el ministro de Sanidad chino también se negó a recibir ayuda de Estados Unidos. Pottinger ya había visto todo eso antes. Aumentó el ritmo de sus llamadas el fin de semana del 24 al 26 de enero. "Volví de ese fin de semana con los pelos de punta", dijo en privado.

Varios miembros de la élite china, bien conectados con el Partido Comunista y el gobierno, señalaban que pensaban que China tenía un objetivo siniestro: «China no va a ser la única en sufrir esto». Si China era el único país en sufrir infecciones masivas a la escala de la pandemia de 1918, sufrirían una desventaja económica terrible. Era una sospecha nada más, pero lo afirmaban las personas que mejor conocían el régimen. Una posibilidad espantosa. Pottinger, partidario de la línea dura con China, realmente no quería juzgar en un sentido u otro. Lo más probable es que el brote fuese accidental. Pero estaba seguro de que Estados Unidos corría el peligro de sufrir un problema sanitario sin precedentes. Y la falta de transparencia de China no hacía más que empeorar las cosas. Con el SARS, China había ocultado descaradamente el brote de una enfermedad infecciosa nueva y peligrosa durante tres meses.

Tres días más tarde, el 31 de enero, el presidente imponía restricciones a los viajeros que venían de China, un movimiento al que se oponían unos cuantos miembros de su gabinete. Pero la atención de Trump estaba centrada en todo excepto en el virus: en la Super Bowl que se avecinaba, en la debacle tecnológica de los caucus (equivalente a unas elecciones primarias) demócratas en Iowa, en su discurso del Estado de la Nación y, lo más importante de todo, en el juicio por impeachment en el Senado.

Cuando la enfermedad respiratoria altamente infecciosa causada por el nuevo coronavirus conocida como COVID-19 apareció en escenarios donde tenía la oportunidad de llegar a un gran número de americanos, Trump siguió tranquilizando al público, diciéndoles que se enfrentaban a pocos riesgos.

—¿Está usted muy preocupado por el coronavirus? —le preguntó Sean Hannity de la Fox a Trump el 2 de febrero, casi al final de una entrevista antes de un partido de la Super Bowl. Esta se había centrado sobre todo en la injusticia del impeachment y en sus rivales demócratas de 2020.

—Pues prácticamente hemos cerrado el país a los que vienen de China —dijo Trump. Aquella entrevista presidencial, que era una especie de tradición antes del partido, obtuvo la mayor audiencia que había tenido jamás el popular y controvertido periodista—. Les ofrecemos mucha ayuda. Tenemos lo mejor del mundo, para eso... Pero no podemos dejar que vengan miles de personas con ese problema, el coronavirus.

Esa mañana, incluso el consejero de seguridad nacional O’Brien, que había pronunciado la ominosa advertencia solo unos días antes, había dicho en Face the Nation de la CBS: "Ahora mismo no hay motivo para que cunda el pánico entre los americanos. Es algo de bajo riesgo en Estados Unidos, creemos".

Dos días más tarde, el 4 de febrero, casi 40 millones de americanos sintonizaron sus televisores para escuchar al presidente pronunciar el discurso anual del Estado de la Nación, una explicación actualizada al Congreso, obligada por la Constitución, de los temas más importantes a los que se enfrenta el país. El discurso es el momento de mayor visibilidad para un presidente, que habla de cuestiones de gran importancia. Hacia la mitad del largo discurso, Trump mencionó el coronavirus en un breve párrafo. «Proteger la salud de los americanos también significa luchar contra las enfermedades infecciosas. Nos estamos coordinando con el gobierno chino y trabajando muy de cerca, en conjunto, en el asunto del brote de coronavirus en China —dijo Trump—. Mi administración dará todos los pasos necesarios para salvaguardar a nuestros ciudadanos de esta amenaza.»

Al parecer, eso no incluía compartir con el público las advertencias que había recibido.

Cuando más tarde le pregunté al presidente por el aviso de O’Brien, me dijo que no lo recordaba.

—Pero seguro que lo dijo, ¿eh? —dijo Trump—. Un tipo muy majo.

Y en una entrevista con el Presidente Trump el 19 de marzo, seis semanas antes de que me enterase de las advertencias de O’Brien y Pottinger, el presidente dijo que sus declaraciones, durante las primeras semanas del virus, se habían pensado deliberadamente para no atraer la atención sobre ese asunto.

—Yo intentaba minimizarlo siempre —me dijo Trump—. Todavía lo intento minimizar, porque no quiero que cunda el pánico.

Trump me llamó a casa hacia las nueve de la noche de un viernes, 7 de febrero de 2020. Como le habían absuelto en el juicio por impeachment en el Senado dos días antes, yo esperaba que estuviera de buen humor.

—Ahora tenemos un contratiempo interesante con el virus de China —dijo. Había hablado con Xi Jinping, el presidente de China, la noche antes.

—¿Un contratiempo? —me sorprendió que estuviera pensando en el virus, más que en su absolución. Solo había doce casos confirmados en Estados Unidos. La primera muerte por coronavirus de la que se había informado en Estados Unidos había sido hacía tres semanas. La noticia constante era el impeachment.

Los chinos estaban muy centrados en el virus, dijo Trump.

—Creo que desaparecerá dentro de dos meses, con el calor —continuó—. ¿Sabes?, cuando hace calor, eso tiende a matar al virus. Bueno, eso esperamos, ya sabes. —Y añadió—: Tuvimos una charla estupenda, mucho rato. Tenemos una relación muy buena. Creo que nos caemos bien el uno al otro.

Recordé que en anteriores entrevistas para este libro, el presidente me había dicho que se había enfrentado duramente al presidente Xi por el plan Made in China 2025 para superar a Estados Unidos y convertirse en el líder mundial productor de alta tecnología en diez ramas industriales, desde coches sin conductor a biomedicina. «Eso me resulta muy insultante», le dijo Trump a Xi. El presidente había dicho entonces, con enorme orgullo, que iba a «darle una patada en el culo a China, con el comercio», y que eso había causado que el crecimiento económico anual de China fuera negativo.

—Ah, sí, nos hemos peleado unas cuantas veces —reconoció Trump.

¿Y qué había dicho la noche anterior el presidente Xi?

—Ah, pues sobre todo estuvimos hablando del virus —dijo Trump.

"¿Por qué?", me preguntaba yo.

—¿Sobre todo?

—Y creo que lo va a arreglar muy bien —dijo Trump—.

Pero claro, es una situación bastante complicada.

¿Qué era lo que la hacía "complicada"?

—Pues que va por el aire —dijo Trump—. Eso siempre es más difícil que si es por el tacto. No tienes que tocar las cosas. ¿No? El aire lo respiras, sencillamente, y así es como se ha transmitido. Y por eso es bastante complicado. Es muy delicado. Y también es mucho más mortal que esas gripes que te dejan agotado.

"Mortal" era una palabra muy fuerte. Ahí estaba pasando algo que yo no captaba bien, eso era obvio. A lo largo del mes siguiente hice unos cuantos viajes a Florida y a la Costa Oeste, sin ser consciente de que la pandemia iba en aumento. En ese momento tampoco sabía que O’Brien le había dicho al presidente que el virus «será la mayor amenaza para la seguridad nacional que se encuentre en su presidencia». No había oído que nadie pidiera cambio alguno en la conducta de los americanos, aparte de no viajar a China. Los ciudadanos seguían con su vida cotidiana, incluyendo más de 60 millones que viajaron en vuelos domésticos aquel mes.

En nuestra llamada, Trump ofreció detalles sorprendentes sobre el virus. Continuó: —Muy sorprendente. Es mucho más mortal que la gripe, como unas cinco veces más o así.

Es mortal, esto —repitió Trump. Alabó al presidente Xi—: Creo que está haciendo un trabajo muy bueno. Ha construido muchos hospitales en un tiempo récord. Saben lo que están haciendo. Están muy organizados. Y nosotros intervendremos. Trabajaremos con ellos. Les mandaremos cosas, equipo y muchas otras cosas. Y la relación es muy buena. Mucho mejor que antes. Fue un poco tensa por el acuerdo [comercial].

Mi primer libro sobre su presidencia, Miedo. Trump en la Casa Blanca, se había publicado diecisiete meses antes de esa llamada telefónica del 7 de febrero. Miedo describe a Trump como un líder «emocionalmente exaltado, voluble e impredecible», que había provocado una crisis de gobierno y causado «un ataque de nervios del poder ejecutivo del país más poderoso del mundo».

Hablando de Miedo por televisión, me pidieron que resumiera en pocas palabras el liderazgo de Trump: "Esperemos por lo más sagrado que no haya ninguna crisis", dije.

Trump había declinado ser entrevistado para Miedo, pero solía decirles a sus ayudantes que ojalá hubiese cooperado. De modo que para este libro sí que accedió a ser entrevistado. El 7 de febrero celebramos la sexta de las que serían en total diecisiete entrevistas.

Le pregunté:

—¿Cuál es el plan para los siguientes ocho a diez meses?

—Pues hacerlo bien —respondió Trump—. Simplemente, hacerlo bien. Llevar bien el país.

—Ayúdeme a definir "bien" —le dije yo.

—Mira —dijo Trump—, cuando diriges un país, hay muchas sorpresas. Hay dinamita detrás de cada puerta.

Años atrás había oído una expresión similar usada por las fuerzas militares para describir los azares y el nerviosismo desbordado de las búsquedas casa por casa en una zona de combates violentos.

Me sorprendió que Trump utilizara esa expresión de la "dinamita detrás de las puertas". En lugar de su optimismo habitual, o su yo entusiasta o enfadado, el presidente parecía aprensivo, incluso desconfiado, con un toque de inesperado fatalismo.

—A uno le gustaría decir: todo va bien. Pero entonces ocurre algo... —continuó Trump—. Boeing, por ejemplo. Boeing fue la empresa más importante del mundo, y de repente ha dado un paso en falso muy grande. Y eso ha hecho daño al país.

Boeing todavía se resiente de los problemas con su avión 737-MAX, que se retiró del servicio en 2019 después de estrellarse consecutivamente en un plazo de cinco meses en Indonesia y en Etiopía, con el resultado de que murieron las 346 personas que iban a bordo.

—General Motors va a la huelga —continuó Trump, como ejemplo también. Casi 50000 trabajadores de la automoción llevaron a cabo una huelga de cuarenta días en el otoño de 2019—. Pues no tendrían que hacerlo. Tendrían que haber sido capaces de arreglar las cosas. Pero no han sido capaces. Y van a la huelga. Cientos de miles de personas no están trabajando. Todas esas cosas pasan. Y tienes que arreglarlas.

"Hay dinamita detrás de cada puerta" era la afirmación más consciente de los riesgos, presiones y responsabilidades de la presidencia que había oído pronunciar a Trump, en público o en privado.

Sin embargo, la noticia inesperada que se desprendía de la llamada era también su detallado conocimiento del virus y su descripción de él como algo mortal, ya a principios de febrero, más de un mes antes de que empezara a engullirlo a él, a su presidencia y a Estados Unidos. Algo que no cuadraba bien con el tono que mantenía en público.

Los detalles de su conversación con Xi eran inquietantes. Solo más tarde me enteré de que había ocultado muchas cosas, de que los consejeros más importantes de seguridad de la Casa Blanca le habían advertido de un desastre inminente en Estados Unidos y creían que no se podía confiar en China ni en Xi, de que sus consejeros sanitarios de mayor rango habían intentado desesperadamente que entrase su equipo médico en China para investigar, de que el propio Trump se había ofrecido a ayudar a Xi y de que este le había rechazado personalmente.

Xi estaba ocultando muchas cosas. También Trump. ¿Quién fue el responsable de no avisar al público americano de la pandemia que se avecinaba? ¿Dónde estuvo el fallo? ¿Qué decisiones de liderazgo tomó o no consiguió tomar Trump en las cruciales primeras semanas? Me costaría meses obtener respuestas para esas preguntas.

Después de informar en Miedo, pensé que era probable que la crisis que me preocupaba pudiera surgir de los asuntos exteriores, donde Trump tenía menos experiencia y corría mayores riesgos. De modo que, cuando empecé a entrevistarlo de nuevo para este libro en el año 2019, mucho antes de la llegada del virus, decidí investigar de nuevo más profundamente al equipo de seguridad nacional que había reclutado y organizado los primeros meses después de su elección en 2016.

Ahora veo que la forma de manejar el virus por parte de Trump (ciertamente, la prueba más importante para él y para su presidencia, hasta el momento) refleja los instintos, hábitos y estilo adquiridos en sus primeros años como presidente y a lo largo de toda una vida.

Una de las grandes preguntas de cualquier presidencia es: ¿cómo acabará? Pero también hay otra pregunta: ¿cómo empezó? Así que a eso vamos.

1

Poco antes de las vacaciones de Acción de Gracias de 2016, el marine retirado general James Mattis vio que aparecía en la pantalla de su móvil una llamada de un número de Indiana desconocido. Como no conocía a nadie de allí, la ignoró.

Trabajaba como voluntario en el Banco de Alimentos Tri-Cities local, en Richland, Washington, su hogar de la niñez en el río Columbia, donde todavía vivían su madre y su hermano.

Llegó una segunda llamada de Indiana y entonces contestó.

—Soy Mike Pence.

Mattis no conocía a ningún Mike Pence, pero se dio cuenta rápidamente de que estaba hablando con el vicepresidente electo.

—El presidente electo quiere hablar con usted sobre el cargo de secretario de Defensa —dijo Pence.

—Pues le aconsejaré encantado —dijo Mattis—, pero a mí no me pueden elegir.

Para preservar un estricto control civil, la ley prohíbe a cualquiera que haya sido oficial militar en los últimos siete años ser secretario de Defensa. La única excepción fue el general George Marshall, tras la Segunda Guerra Mundial, que recibió una dispensa en 1950 y fue un héroe nacional.

Dadas las virulentas divisiones partidistas en Washington, Mattis creía personalmente que los demócratas en el Congreso jamás apoyarían una dispensa semejante. Pero quería hablar con Trump, y accedió a volar al este. Quería persuadir a Trump de que se cuestionase sus posturas sobre la OTAN y la tortura. Trump había dicho que la alianza militar estaba "obsoleta" y había prometido recuperar las "técnicas de interrogatorio mejoradas" sobre los sospechosos de terrorismo que el presidente Barack Obama había prohibido. Mattis pensaba que Trump estaba equivocado en ambos casos.

Una cosa estaba clara para el general: no quería el puesto. Mattis sentía un amor infinito por el Cuerpo de Marines, pero no por Washington D.C. Había sido comandante del Comando Central de Estados Unidos, conocido como CentCom, desde 2010 a 2013, y había supervisado las guerras de Irak y Afganistán. Fue despedido por Obama debido a su agresividad hacia Irán cuando estaba negociando un acuerdo nuclear con dicho país.

Poco después de llegar al club de golf de Trump en Bedminster, Nueva Jersey, el sábado 19 de noviembre, Mattis fue escoltado hasta una reunión informal en torno a una mesa con Trump, Pence, el jefe de estrategia Steve Bannon, Ivanka Trump y Jared Kushner, el yerno de Trump.

Mattis tenía el aspecto de un marine estoico, con una postura muy erguida y firme, pero su sonrisa amplia, abierta y seductora suavizaba su presencia.

De inmediato, Trump cuestionó el valor de la OTAN, alianza formada por diez países europeos, Estados Unidos y Canadá a finales de la Segunda Guerra Mundial como salvaguarda contra la agresión soviética. En 2016 había 28 naciones miembro.

—Los otros países de la OTAN, esos aliados europeos, nos están dejando secos —dijo Trump—. Estados Unidos no necesita la OTAN. Nosotros pagamos y ellos quedan protegidos. Ellos se aprovechan de todo lo que tenemos, y no están dando lo suficiente a cambio.

—No —insistía Mattis—, si no tuviésemos la OTAN habría que inventarla y construirla, porque la necesitamos muchísimo. Igual que construyó sus altos edificios, ¿sabe? Así habría construido la OTAN.

—¿Eh? —dijo Trump.

—Los países de la OTAN, que han jurado que un ataque contra uno es un ataque contra todos, fueron a la guerra después de que atacasen su ciudad natal, Nueva York —le recordó Mattis—. Las tropas de la OTAN fueron a Afganistán después de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos. Varios de esos países han perdido más chicos en Afganistán que nosotros. Se han desangrado.

"Sí, tienen que hacer más —prosiguió Mattis—. Tiene razón en que tienen que gastar mucho más de su presupuesto en defensa. Usted hace bien en presionarles. Incluso le diré cómo enfocaría el mensaje que les enviaría. Tenemos que hacerles saber que no vamos a decirles a unos padres americanos que han de preocuparse más por proteger a los niños europeos que los propios europeos.

"Pero la OTAN fue la que mantuvo el control contra la agresión soviética durante la Guerra Fría, hasta que la podredumbre interna de la Unión Soviética hizo que se desplomara sola. La OTAN evitó una guerra auténtica en el continente europeo. Necesitamos a la OTAN".

Para sorpresa de Mattis, Trump no le discutió nada. Parecía escucharle.

El presidente electo habló después de la aprobación de la tortura como la forma más rápida de obtener información de los terroristas capturados.

Mattis no quería perder tiempo explicando los orígenes de su filosofía personal. Él suscribía las creencias de John Lejeune, el legendario general de la Primera Guerra Mundial descrito a menudo como el marine más grande de todos los tiempos. Lejeune creía que el Cuerpo no solo debía crear combatientes eficientes, sino aportar mejores ciudadanos a la sociedad. Infligir torturas causaba un daño espiritual y producía personas horribles, creía Mattis. Socavaba la autoridad moral del país.

Pero solo le dijo a Trump:

—Tenemos que reconocer que la tortura nos hace daño a nosotros. Con una taza de café y un cigarrillo se puede sacar lo mismo de ellos.

Trump le escuchó atentamente, y Mattis se sintió algo sorprendido, una vez más.

A continuación se habló de la comunidad de inteligencia, otro tema que criticó Trump durante la campaña.

—Tenemos los mejores espías del mundo —dijo Mattis—. Yo probablemente soy el primer general de la historia... durante tres años en CentCom nunca me sorprendieron en un asunto estratégico u operativo. Ni una sola vez.

Ivanka Trump, la hija del presidente electo, preguntó cuánto costaría revisar y reescribir la estrategia para derrotar al ISIS, el violento grupo terrorista Estado Islámico de Irak y Siria que había surgido de los restos de al Qaeda en Irak y se había extendido por Siria, intentando crear un califato en el mundo árabe.

Trump había prometido en campaña «dar una paliza» al ISIS. Mattis, sorprendido de que la pregunta hubiese surgido de Ivanka, dijo que costaría meses revisarlo todo. La estrategia requería cambiar radicalmente de una guerra lenta de desgaste a una de "aniquilación". El tiempo era un asunto clave. Las guerras lentas Estados Unidos las perdía.

Mattis veía que Trump estaba orgulloso de que Ivanka hubiese intervenido.

—¿Se llama usted Perro Loco? —preguntó Trump—. ¿Es su apodo?

—No, señor.

—¿Y cuál es?

—Caos.

—No me gusta ese nombre —dijo Trump.

—Pues así es como me llamo.

—Pensaba que era Perro Loco.

—No, ese era de otra persona. —Mattis echó la culpa a los medios.

—¿Le importa si le cambio el nombre a Perro Loco?

—Puede usted hacer lo que quiera, en realidad.

—Perro Loco Mattis —dijo Trump—. Eso me gusta. ¿Podría hacer el trabajo?

Servir al gobierno de cualquier forma, creía Mattis, era tanto un honor como una obligación. Él no quería aquel trabajo, pero cuando el comandante en jefe te requiere, aceptas sin dudar... no hay Hamlets ahí retorciéndose las manos, debatiendo consigo mismos, si "ser o no ser".

Dijo que sí. Pero Trump no quería anunciarlo públicamente todavía. Conseguir una dispensa tendría que ser fácil, dijo.

Tras una entrevista de cuarenta minutos, Trump dijo que iban a aparecer ante la prensa. ¿Querría decir algo Mattis?

—No, gracias.

Steve Bannon había arreglado una foto de Trump y Mattis para que se pareciera a las que se suelen hacer en el número 10 de Downing Street, el primer ministro británico ante una gran puerta. Los medios estarían al otro lado de la calle, y Trump sería el líder.

—Lo único que puedo decir es que ¡es auténtico! —dijo Trump a la prensa. Mattis estaba de pie, en silencio, fríamente. Trump más tarde tuiteó: «El general James Mattis, Perro Loco, en quien se está pensando para secretario de Defensa, resultó muy impresionante ayer».

Mattis tenía una filosofía general que articuló varias veces a lo largo de los años: "No siempre controlas tus circunstancias, pero sí que puedes controlar tu respuesta". Llamó a su madre, Lucille, que tenía 94 años. Ella había servido en la inteligencia del Ejército en la Segunda Guerra Mundial. Mattis sabía que ella odiaba a Trump.

—¿Cómo puedes trabajar para ese hombre? —le preguntó la anciana.

—Mamá, la última vez que lo comprobé trabajaba para la Constitución. Iré a mirarla y la leeré otra vez.

—Vale —le dijo ella—. De acuerdo.