Armando Ramírez ofrece una novela que mezcla crónica, guiños autobiográficos y ficción.

Ciudad de México, 9 de marzo (SinEmbargo).– ¿Fue realmente una confusión o, más bien, fue la mano secreta del destino la que condujo a Armando Ramírez a la Casa España, edificio colonial de cantera y tezontle ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México? Allí, mientras prepara un reportaje para la televisión, el periodista y escritor conoce a Lucía, una misteriosa mujer que se convierte no sólo en una obsesión y en un enigma a descifrar, sino también en el vehículo que lo lleva a pasar revista a las mujeres que, a lo largo de su vida, lo guiaron por los vericuetos de la pasión amorosa.

Teniendo como escenario una ciudad donde convergen el pasado y el presente, Armando Ramírez nos ofrece una novela que mezcla crónica, guiños autobiográficos y ficción. El resultado es una historia hecha de muchas historias que se fraguan en la difusa frontera entre lo vivido y lo imaginado, entre lo tangible y lo etéreo.

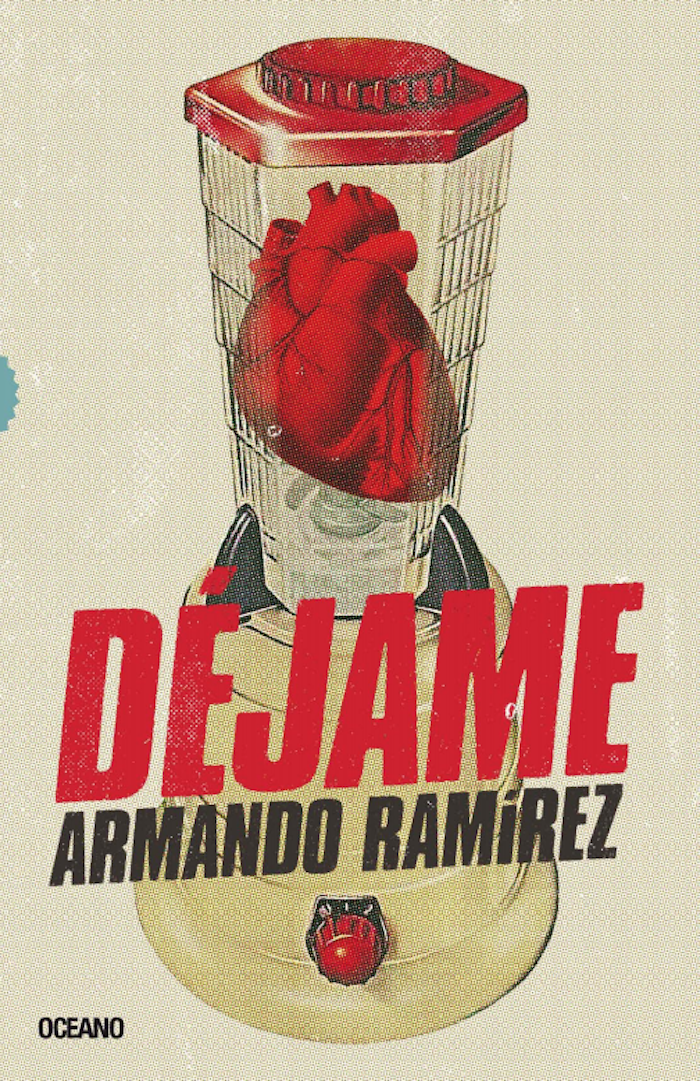

Con el permiso de Océano, SinEmbargo comparte un fragmento de Déjame, de Armando Ramírez.

***

Primera parte

Capítulo uno

1

Desperté…

El pasado es un espejo contra otro espejo que nos multiplica hasta el infinito deformados, desvanecidos…, pensé.

Escribí:

Yo conocía el Centro Cultural de España en México pero no Casa España, por eso cuando me tropecé con ella me sorprendió darme cuenta de que, como lo supe siempre, la casa siempre había estado ahí. Son aquellas cosas que uno sabe que están, pero es como si no estuvieran.

Ana Zagarramurdi, la jefa de Comunicación del Centro Cultural de España, hizo que tomara conciencia de esa Casa cuando le solicité permiso para grabar una cápsula para la televisión sobre la exposición La cultura sonidera; ella me dijo que el Centro Cultural no había organizado la exposición sobre La cultura sonidera, sino sobre La gráfica sonidera.

Me sentí confundido, no sabía cómo había podido equivocarme de edificio. La exposición en el CCEMX se limitaba a los impresos que en décadas pasadas se habían creado para promocionar y testimoniar los bailes callejeros.

Tal vez por la similitud en los nombres pensé que había entrado a Casa España cuando en realidad estaba en el Centro Cultural de España en México; apenado, me despedí de Ana y pude ver en sus ojos el “estáis loco”. Salí.

Ya en la calle Guatemala comparé las dos viejas construcciones vecinas: la del Centro Cultural respetaba la esencia de lo antiguo y al mismo tiempo hacía alarde de modernidad; Casa España, en cambio, alardeaba su aire avejentado de construcción novohispana silenciosa. Al verla de manera consciente, me atrajo. Estaba aturdido.

La casona de Casa España tenía los tonos rojo y gris de la vieja ciudad que emergió en el siglo XVI y se consolidó en el XVII y el XVIII: construcciones de cantera y tezontle con muros anchos, gruesos arcos, el inevitable patio, un aljibe al centro, reminiscencia de los árabes en España. Las losas del suelo acomodadas de manera irregular daban al espacio ese aroma de lo silvestre, el moho las invadía en cada época de lluvias y en las hendiduras crecía un pasto delgado; al centro se erguía señorial una escalera con pasamanos de hierro forjado con bellos requiebres del metal.

Entré. En la casona se respiraba ese misticismo de los primeros años después de la caída de Tenochtitlan, el silencio de la derrota y el miedo del triunfador. Sus cuartos eran amplios y altos. En sus dos plantas se sentía la frialdad acogedora que da el tiempo, las miles de vidas untadas en sus muros. La edificación cumplirá quinientos años de existencia en 2024.

En la recepción de Casa España pedí informes para solicitar permiso para grabar una crónica televisiva sobre la exposición La cultura sonidera. La gente de la recepción me dio en voz baja la dirección de un correo electrónico; casi no les escuché, así que tuvieron que repetirme en susurros la dirección, era de una señora llamada Lucía Buñuel. Me llamó la atención que tuviera el apellido de don Luis Buñuel, el director de Ese obscuro objeto del deseo. Era uno de mis directores favoritos, conocía casi todas sus películas, físicamente había estado con él una vez, unos años antes de que falleciera, y pensé que podría ser su hija, una hija secreta. Me reí para mis adentros, pensé que no podía ser así porque don Luis había sido muy católico muy pero muy en sus adentros, y no era que creyera en un Dios católico, sino que tenía una educación como casi todos los españoles, con ese atávico sentimiento del pecado.

Salí de la casona y respiré el aire fresco de la calle; el de ahí no era pesado, más bien una inquietud y un presentimiento. Me angustié, pero no pude evitar voltear a ver la fachada de la casona: era hermosa en su vetustez, me era irresistible, sentía una enorme energía que me jalaba literalmente a volver a entrar. Caminé de prisa hacia la banqueta de la Catedral Metropolitana.

Le escribí a la señora solicitando el permiso. Fue escribir a la nada. No me contestó. Como después me daría cuenta, era la costumbre de Lucía contestar varios días después. O nunca.

Al no ver interés por parte de Casa España, me olvidé del tema. En su lugar, hice en el Centro Cultural España una cápsula sobre La gráfica sonidera; en el ccemx, Ana era muy amable, carismática, un sol cuando sonreía y cumplía con su función de manera eficiente, nada que ver con Casa España o, mejor dicho, con Lucía.

2

Semanas después, caminaba de nuevo por Guatemala. La calle es un corredor cultural: va desde el Templo Mayor de México-Tenochtitlan, pasa por el Museo de la Imagen, la Galería de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y llega hasta el CCEMX y Casa España; al estar frente a ésta, me di cuenta de que la exposición La cultura sonidera seguía.

Volví la vista hacia la fachada de Casa España: una gran fuerza me jalaba hacia no sé dónde. Entré, fue extraño que no hubiera quien diera la cara. El viento se colaba y rebotaba en los rincones, me daba frío. Era como si antes hubiera estado ahí, sabía caminar por ella. La construcción era fría, sus muros y arcos formidables, gruesos, macizos; imposible pensar que con un terremoto se cayera, resistirían. Estar ahí me producía muchas emociones, entré en un estado raro, mezcla de alegría y angustia o, más bien, miedo.

Me vi en un espejo enorme que había en un muro y me deformaba: hacía que me viera grueso y enano, en mi rostro reinaban unos ojos saltones, enormes como bolas de billar, que rodaban en la nada. Sentí horror al mirarme.

Una llamada del celular me distrajo. Vi la pantalla iluminada, era un número desconocido, dudé en contestar. Siguió sonando.

—Buenoo, buenoo, buenoo… —contesté.

Nadie respondió, silencio, y luego ese ruido como cuando alguien tapa con su mano la bocina se fue transformando en un ruido como si cerca de la bocina estrujaran un pedazo de papel hasta que se convirtió en estática. Creí escuchar voces de españoles como cuando gritan en los viejos cafés del Centro… En vez de colgar, traté de saber de quiénes eran esas voces, tomé conciencia de mi acción y me dije: ¡Qué me importa! Colgué.

Se me grabó la terminación del número del celular: 666.

Sentía fascinación de estar en el interior de la casona, como la sensación de haber vuelto.

En la recepción fui insistente con la solicitud del permiso de grabación, obsesivo. Y funcionó.

Los trabajadores inquietos dudaban sobre cómo comunicarse con la responsable de los permisos, me miraban no sé si temerosos o con esa mirada de los clandestinos, cuchicheaban entre ellos, no se decidían; finalmente, uno de los empleados marcó en uno de los teléfonos mientras me veía de reojo.

Al obtener respuesta me pasó el auricular, bajó la vista y se fue a escribir algo en un cuaderno enorme. Los empleados se desplazaban sin hacer ruido.

—Buenoo —dije.

Una voz femenina con acento español me interrogó, sonaba familiar. Le contesté con amabilidad. Ella me preguntó cuándo quería grabar. Le dije que el siguiente jueves. Fijamos la hora: me daría una entrevista. Colgó sin que yo terminara de hablar.

3

Ver la exposición me conmovía.

Los objetos de la cultura sonidera ahí estaban: carteles anunciando los bailes en las calles o en salones, tocadiscos, aparatos reproductores, bafles, mezcladoras, focos antiguos, lámparas, equipos de iluminación, micrófonos, bocinas antiguas de la marca del perrito, RCA, vestuario de las noches de “sonideros” —trajes, zapatos de los bailarines, vestidos de las bailarinas, estuches de maquillaje, los que usaban las damitas en esa época para sentirse bellas.

Había amplificaciones de fotos antiguas de los bailes en las vecindades, de las razzias o redadas, como se les dice ahora; en los bailes, se ve a granaderos golpeando con su tolete a los jovencitos, fotos donde los jóvenes son rapados en el patio de la Procuraduría.

La exposición era una verdadera ambientación de la cultura de los bailes callejeros. Me sentí solo y lo estaba en la sala de la exposición, que era muy hermosa y tenía la adecuada iluminación y una museografía sobresaliente —se veía que el curador estaba empapado de la cultura popular de los barrios de la Ciudad—, pero a pesar de todo esto, no había ni tan siquiera un visitante viendo la exposición o sólo uno, si me cuento yo. En mi mente, la confusión reinaba.

Estaba en mis cincuenta y la nostalgia de esos días por el barrio era más fuerte que nunca, tal vez se debía a la separación con mi pareja, los vacíos que se crean y las ganas de ocuparlos con recuerdos.